今や世界的な楽器メーカーとなった「ヤマハ」や「カワイ」が本社を構える音楽のまち、浜松にやって来ました。

JR浜松駅から徒歩5分、このまちのランドマークが腰を据えるに相応しい好立地。

開館25年目を迎えた浜松市楽器博物館は、そんな場所にあります。

世界的にも大規模な、そして日本で唯一の公立楽器博物館となれば、きっとファンも多いはず。

常設展示室には約1,500点、世界中の楽器が大集合というのですから期待せずにはいられません。

胸をときめかせながら、さっそく中に入ってみましょう。

写真は、常設展示室の入り口の様子。

華々しく迎えてくれるのは、ミャンマーのサイン・ワインという打楽器群だそうです。

迫力たっぷりの龍の装飾に、ゴールドを主体とする色彩は、まさに圧巻……!

楽器の背後にあるモニターでは、演奏風景が上映中。アジアの熱気にあふれた複雑な音色が聞こえてきます。

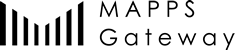

常設展の展示コンセプトは、「世界の楽器を偏りなく同じ目線で平等に展示する」こと。

1階がアジア・日本・電子楽器・国産洋楽器、地下1階がオセアニア・ヨーロッパ・アフリカ・アメリカの展示です。

網羅的な展示室の構成は、さながら世界地図といったところでしょうか。

それでは、駆け足ではございますが、まずはアジアの楽器から。

写真をご覧いただいただけでも、きらびやかでエキゾチックな雰囲気が伝わるでしょうか。

楽器単体より「群れ」としての大きさや装飾性が目立ち、奏者たちが躍動する演奏シーンが目に浮かびます。

龍や鳥、人に花といったモチーフがあちこちに見られるのも特徴的。

その祝祭的な賑やかさは、東南アジアの風俗や宗教ともきっと深く関係しているのでしょう。

ジャワ島のガムラン、バリ島のガムラン、バリ島のジュゴッグ。

この3つの楽器群が一堂に会するのは、世界でもここ浜松市楽器博物館だけなのだそうですよ。

しかし、これほどの展示も、まだ入り口に過ぎません。

アジアの楽器だけでも展示点数は約420点あるそうですから、ワクワクが止まりません。

ところで「珍しい楽器に興奮するのは分かるけど、肝心の音色は?」とお感じの方もいらっしゃるかもしれませんね。

そんな方に是非お伝えしておきたいのが、浜松市楽器博物館の充実した音響設備のお話。

実は、こちらの展示室では、ちゃんと「音が聴こえる」んです。

たとえば、上の「下座の楽器」の写真、手前の方をご覧ください。

このように、多くの展示ブースには、手元にヘッドフォンが、上部にスピーカーが備えつけられています。

スピーカーからは展示楽器にまつわる音楽が小さなボリュームで常時流れていますし、ヘッドフォンでは特定の楽器の音色を聴くことができますよ。

ちなみに、実際にお出かけの際には、スピーカーの真下に立つことをおすすめします。

この位置で流れている音楽を聴くと、音に包まれるような心地よさを味わえるんです。

また、演奏の様子がわかる映像用のモニターや、無料貸出のイヤホンガイドがあるのもポイントのひとつ。

視覚的だけでなく聴覚的にも楽しめる展示方法が、たくさん仕掛けられています。

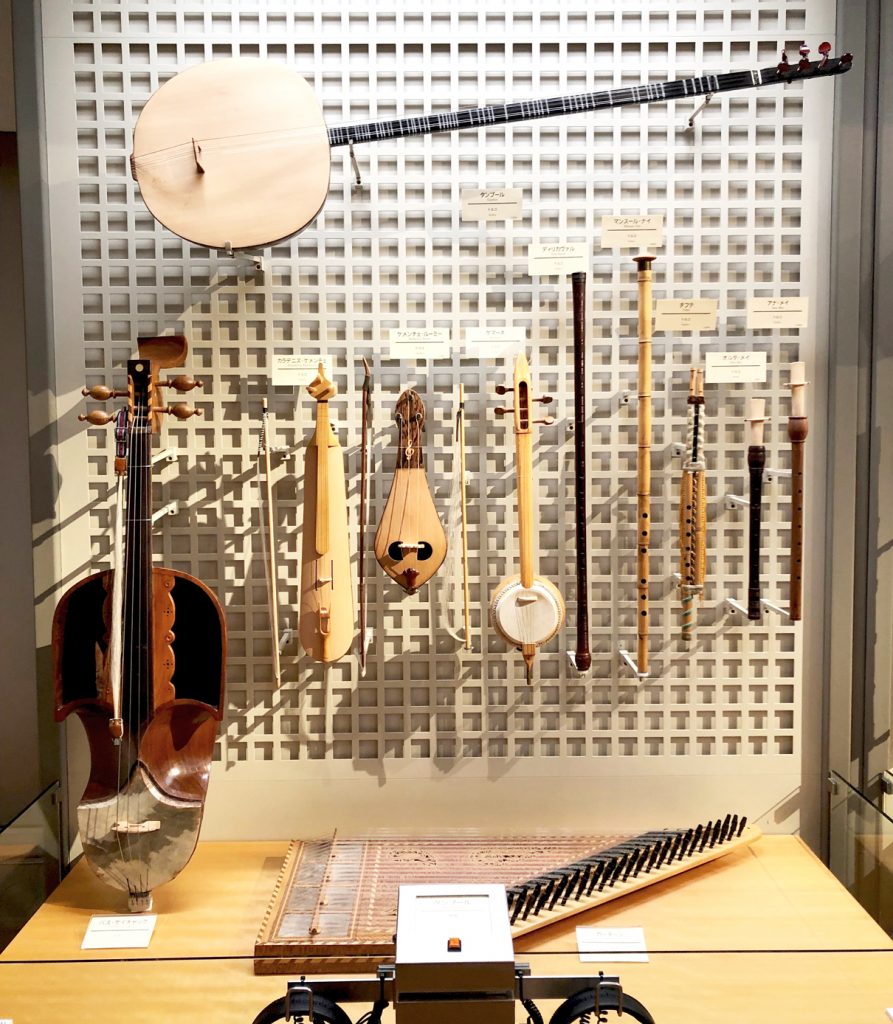

お好きな方にはたまらない電子楽器コーナーでは、有名なモーグ社のシンセサイザーをはじめ、国内外メーカーによる電子楽器約80点が並んでいます。

リズムマシン、電子オルガン、エレキギターなどもズラリと並んだ展示室は壮観。興奮が止まりません……!

ローランド、京王技術研究所(現・コルグ)、カシオなど、電子楽器は日本のブランドの存在感が光る分野でもありますから、国内産業の発展という視点で見ても面白いかもしれませんね。

国産洋楽器のコーナーで目に留まったのは、こちらの珍しい鍵盤。昭和13年(1938年)、物理学者・田中正平博士によって作られたオルガンです。田中博士が発明・製作した純正調オルガンのうち、現存しているのはこちらを含めて僅か4台なのだとか。戦争でなくなってしまったものもあるそうですから、大変貴重なのですね

なんともかわいらしい佇まいのこちらは、何と和風のオルガン! 明治~大正期に日本楽器製造株式会社(現・ヤマハ)で作られた大和オルガンです。演奏時、着物の裾がはだけるのを隠すためにデザインされたのだとか。西洋と日本の文化が融合した、日本にしかないオルガンです

浜松は、日本の洋楽器産業の発祥の地であり、現在もその中心地の地位を維持しています。

そんな浜松らしい国産洋楽器のコーナーで展示されているのは、約100点の楽器。

写真で紹介した貴重なオルガンだけでなく、大正琴やアコーディオン、ハーモニカなども並ぶ充実した風景です。

電子楽器コーナーと同様にパネル解説も充実していますので、歴史をじっくりと学びたい方にも嬉しい展示室ですね。

右下方の毛皮に覆われた楽器は、なんと北アフリカのバグパイプ。その上方に展示されているブリューゲルの絵画《農家の婚礼》《農民の踊り》(レプリカ)にはヨーロッパのバグパイプが描かれていますから、比較して見ることができます

地下階で展示されているのは、オセアニアの楽器約60点、アフリカの楽器約130点、アメリカの楽器約150点、ヨーロッパの楽器約360点。

ひとくちに何かを語ろうとすることが憚られてしまう圧倒的な種類の多さですが、それこそが世界の有り様なのかもしれませんね。

興奮を抑えながらひとつひとつ楽器や解説を見てみると、用いられている素材から演奏方法まで、それぞれに地域の特色が垣間見えるような気がしてきます。

余談ですが、アフリカの打楽器も数多く並んでいるこちらの展示室で、思い出したことがひとつ。

以前ご紹介させていただいた、世田谷美術館のアフリカ現代美術展で流れていた音楽のことです。

「もしかしたら、あの曲に使われていた楽器もあるのかも」と思うと、アフリカ楽器のコーナーにぐっと興味が湧きました。

複数のミュージアムを訪れることで、思いがけず深まる好奇心があるのだなあ……と、しみじみ感じてしまいます。

左:グランドピアノのフレーム部分を立てた形をしているジラフ・ピアノ。ハープと融合したような美しいデザインが目を引きます。/右:まるで全体が絵画の支持体となってしまったようなチェンバロ。装飾が特徴的なピアノは他にも多数見られたのですが、西洋では楽器も美術品も貴族や宮廷に収められていた歴史がありますから、ふたつが合体してしまうのも頷けます

日によって開催されている、職員の方によるミニコンサート&レクチャーも運良く聴くことができました! こちらのピアノは、ピアノ発明者であるバルトロメオ・クリストフォリが18世紀に製作したピアノをモデルに復元したものなのだとか。発音原理をわかりやすく解説していただき、鑑賞体験がぐっと深まりました

ぐるっとまわるだけでも圧倒されてばかりだった館内ですが、展示室のほかにも楽しいスペースが。

ボンゴや馬頭琴、足踏み式リードオルガンなどを実際に演奏できる体験ルームがあるんです。

また、レファレンスコーナーでは、多様な楽器音を素材にPCで作曲体験を楽しめる「サウンドツアー」も。

これがけっこう熱中してしまって、時間が経つのを忘れそうになりました。

いかがでしたでしょうか?

めくるめく楽器の世界・浜松市楽器博物館の魅力は、到底語り尽くすことができません。

皆様ぜひ一度、浜松へ足をお運びくださいね。

但し、その後きっと何度でも通いたくなってしまうことでしょう。

かく言う筆者も、次はいつ行こうかな……と、うきうきしながら手帖を開いているところなのです。

●浜松市楽器博物館

http://www.gakkihaku.jp/