武蔵野美術大学 美術館・図書館

今回ご紹介する武蔵野美術大学 美術館・図書館へは、学内の関係者のみならず、学外の方でも訪れることができます。展覧会を見るだけでももちろんOKですが、せっかく大学の美術館を訪れるのですから、いつもとちょっと違う見方をしてみたいところ。

というわけで、今回のレポートは、そんな視点を意識しながら書いてみたいと思います。

この日は展覧会「リトグラフ 石のまわりで」が開催中でした。

会期中、日によっては、学内の先生方によるリトグラフ(石版画)の公開制作が見られると聞きつけやって来たのですが……まさか、美術館のロビーに特設アトリエが出現しているとは驚きです!

「描画→製版→刷り」の順序でつくられるリトグラフですが、この日の工程は「刷り」。近年のリトグラフは、石版ではなくアルミ版を使うことが多いそうなのですが、今回は石版を使用しているそうですので、滅多に見られないチャンスです。さっそく、近づいてみましょう!

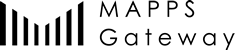

……と、その前に、まずは奥の「描画」ブースから。上の写真は、本日作品を刷られる伊藤誠先生のブースです。折り紙のようなものが幾つも貼られているのは、彫刻家である伊藤先生ならではといったところでしょうか、描画前にまず描く対象を造形されているところが興味深いですよね。

なお、こちらの特設アトリエで公開制作をおこなっているのは、伊藤先生だけではありません。他の先生方も、授業の合間にトコトコいらしては描画に勤しんでおられるそうです。

なるほど、ここは大学の中という場の特性を活かした創作空間なのですね。

ちなみに「版画なのに彫らないの?」と思いませんでしたか?(私は思いました……!)

その通り、リトグラフでは、「彫らない」のです。クレヨンなどの油性の素材で版上に描画し、そこに油と相性の良いインクを乗せることで、紙に描画を写しとるのだそう。

……という話だけ聞いていると、なんだか油でベタベタしたものを想像するかもしれませんが、心配は御無用。なぜなら、ベタっとさせたくないところ=インクを乗せたくないところには、水を使うからです。「水と油」と言うくらい、仲の悪さの象徴のような両者。その反発しあう性質を利用した化学反応によって印刷されるのが、リトグラフなのです。

スポンジを扱う版画専攻教授の遠藤竜太先生と、作業に見入る伊藤誠先生

さて、「刷り」の現場を見ていきましょう。

スポンジに水をしみこませ、石版上を水で洗っていますね。水で洗っても、もちろん油(描画部分)は落ちません。なぜなら、「水と油」だからです。

インクを扱っているのは、アシスタントで版画専攻院生の芦川瑞季さん

そして、ローラーで石版に油性インクを塗布。全体にごろごろと伸ばしていきますが、先ほどスポンジで水分を染み込ませた部分(描画されていない部分)からはインクがはじかれます。なぜなら……はい、そうです。「水と油」だからです。

なお、こちらはプリント用のインクではなく、プリントインクを乗せやすくさせるための製版インク。製版インクよりも乾きやすいプリントインクは、いざ印刷するその直前まで、うしろで出番を控えていますよ。

そろそろかな、というところでプリントインクを塗布したら、プリント用の紙を乗せて、いざ、印刷開始です! では、ここからは写真で眺めていきましょう。

レバーを操作しているのは、版画専攻准教授の元田久治先生。紙にインクが乗るように石版をプレスしていきます

プレスが終わったら、伊藤先生がゆっくりと紙を剥がします。緊張の一瞬!

出来上がりの確認時には、思わずみんなで覗きこみます

まずは吊るして乾かしましょう

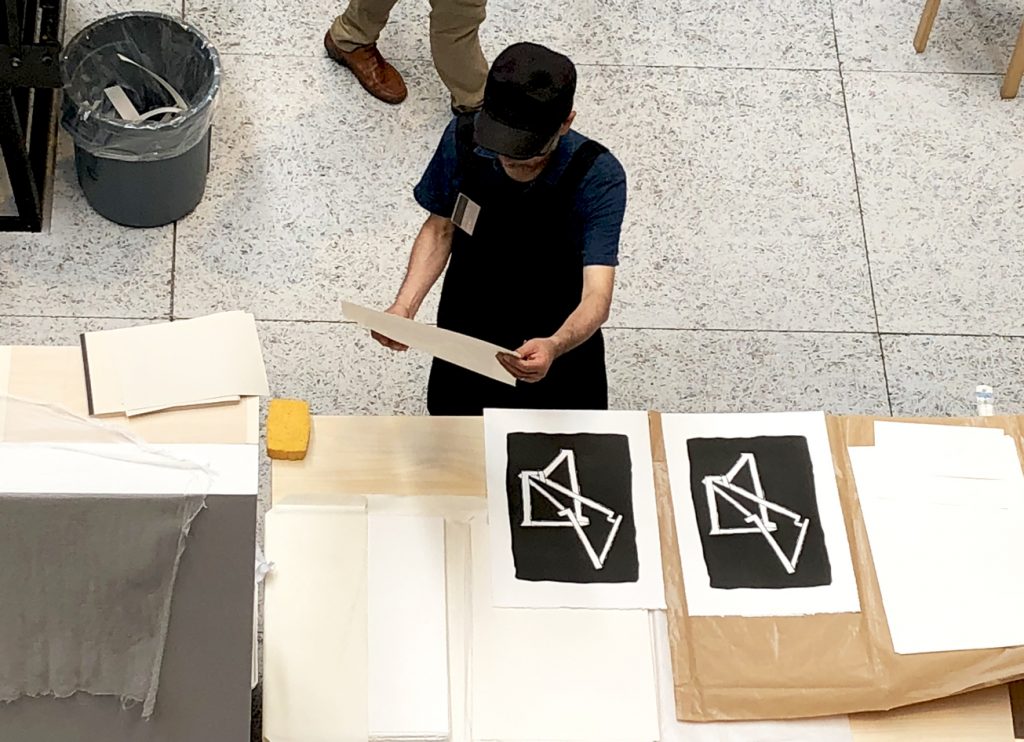

版画ですので、複数のエディションが刷られます。使用する紙によって、インクの出方も異なるのだそう。伊藤先生、真剣に比較中です!

授業時間の合間に、学生が集まってきました。皆さん熱心に注目しています

2作品目も刷り上がりました

……と、ダイナミックな現場の様子を写真で追ってみましたが、いかがでしたでしょうか。

「仕組みが複雑だなあ」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんよね。そのくらい、描かれたものを「彫らずに印刷する」技術の登場は、歴史的に見ても革新的で、工夫を要したことだったのでしょう。

ちなみに、リトグラフが発明されたのは18世紀末。複雑でありながらも、技術の発展と表現者の探求を経て、今日まで息づいてきたのだそうです。うーん、でも、このご時世、クリックひとつでデジタル印刷したほうが楽なのでは? どうしてわざわざ手作業の工程を踏まなければならないような技術が残っているのでしょう?

他の先生方が今回刷られたリトグラフも展示されています

ところで、この日ははじめ曇天でしたが、途中から晴れてくると、美術館の天窓からサーッと陽光が射しこんできました。「晴れてきて気持ちがいいな」と思ったのは呑気な私だけで、制作に携わっている先生方は一斉に緊張した面持ちに。遠藤先生によれば「陽が射すと、水が蒸発しやすくなる」のだそうです。

水と油の反応によって刷られるリトグラフですから、そのバランスが変われば、刷り上がりも変わってくるのでしょう。

せっせと水分を調整する先生方の姿は、なんだか生き物を育んでいるようにも見えました。それほど丁寧に扱い、惜しまず手間をかけておられるわけですが、ここに前述の「なぜ手作業なのか」という理由があるのかなと思いました。不確実な揺らぎまで「おもしろい」「愛しい」と感じる人間の感性があるからこそ、リトグラフが今日まで親しまれているのかもしれませんね。

さて、こちらは、展覧会「リトグラフ 石のまわりで」1階展示室の様子です。右手の大作はラウル・デュフィ《電気の精》(1953年)。他にもルドン、藤田嗣治、李禹煥といった大物作家の作品から、ポスター、絵本までを通じて、リトグラフの歴史をじっくりと振り返ることができます。

ラウル・デュフィの《電気の精》を一部拡大してみました。科学技術の発展に寄与した人物が描かれているとのことで、この部分だけでもエジソン、キュリー夫妻、グラハム・ベルなどが登場しています。

町田隆要による《蜂印香竄葡萄酒》(1913年)。部分によって表現の質感が変わっており、絵画から版画まであらゆる技術を熟知した職人技を窺い知ることができます。瓶のラベル部分に至っては、銅版彫刻刷りしたものを石版に転写するという手の込みよう!

最後に、2階展示室内から。2017年、京都市立芸術大学の倉庫で37年ぶりに発見された石版のひとつだそうです。煙草のパッケージの印刷に用いられていたようで、よく見るとレトロなフォントで「ゴールデンバット」と書かれています。

上記の展覧会「リトグラフ 石のまわりで」は、先ほど公開制作の現場にもいらした遠藤竜太先生の監修によるもの。監修者の制作現場を拝見してから展覧会を見るなんて、大学美術館でもなければ得られない貴重な機会かもしれません。

公開制作日時はホームページ上でもご確認できますので、同時開催中の展覧会「ドローイング ―内なる水脈の解放―」とあわせて、皆さま、ぜひ足をお運びくださいね!

●「リトグラフ 石のまわりで」2018.5.21-8.10、18、19

武蔵野美術大学 美術館・図書館

http://mauml.musabi.ac.jp/museum/archives/11819

●「ドローイング ―内なる水脈の解放―」2018.5.21-8.10、18、19

武蔵野美術大学 美術館・図書館

http://mauml.musabi.ac.jp/museum/archives/11824