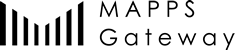

Web APIを使った検索ページをホームページに統合

提供機関 | 対馬博物館

URL | https://tsushimamuseum.jp/collection/

構築方式 | ホームページ・Web API

Web API で館のホームページと連携

2022年に開館した対馬博物館では、デジタルアーカイブを館のホームページに一本化するために、I.B.MUSEUM SaaSのWeb APIを利用。モダンで見やすく、随所に対馬らしさも垣間見えるすっきりとしたデザインの中、収蔵資料データベースの検索まで完結できる充実のホームページが完成しました。

収蔵資料ページには、検索ボックスのほか資料の収集方針や主な資料の解説も掲載。館のコレクションの全体像をイメージしながら、個別の資料を検索することができる構成となっています。

独自サイトならではの検索の作り込み

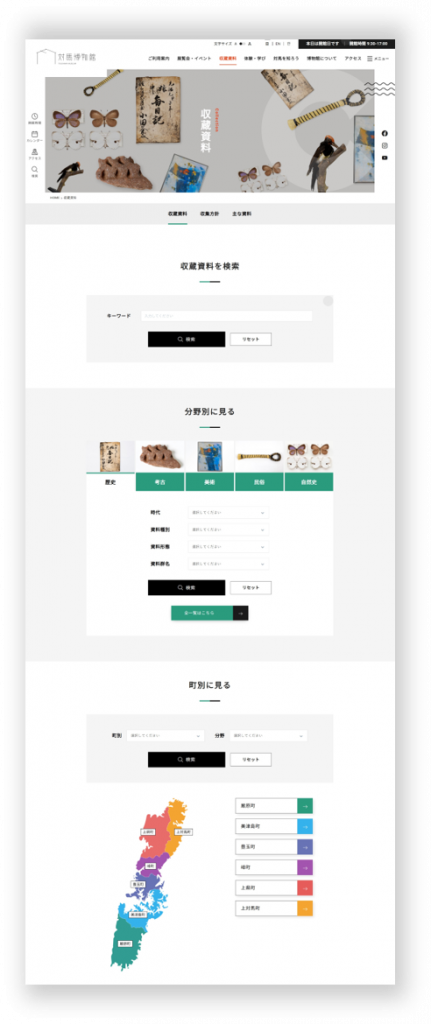

検索ページでは、フリーワード検索のほか分野別、町別の検索が用意されています。

分野別の検索では、それぞれに項目構成が異なる検索画面へとタブで切り替わります。分野固有の検索項目が最初から反映された専用画面は、意外に新鮮に映ります。たとえば同じ「時代」という名称でも、考古分野なら縄文時代・弥生時代・古墳時代…と続きますが、民俗分野では明治時代・大正時代・昭和時代と変化するため、その分野における正しいスケール感で時代を絞れるわけです。これは非常に使い勝手がよいだけでなく、各分野がそれぞれ独自の項目体系を持っていることを直感的に理解できる秀逸なインターフェイスと言えるでしょう。

町別の検索では、きれいに色分けされた対馬の地図から見たい町名をクリックすると、その町に関係する資料の一覧が表示されるシンプルな設計。検索結果ページでは、キーワードや分野でさらに絞り込んでいくことができ、さらには検索トップに戻ることなく別の町の資料を検索対象にすることもできます。

その下には、利用許可に関する2つの申請書の書式が用意されたボタンが2つ。ごくシンプルなボタンですが、見やすさ、分かりやすさ、検索しやすさを重視した画面構成の中ではほどよく目立ち、すんなり目に入ります。

全体的にしっかり練って作り込まれていることが伝わってくる仕上がり。資料データはすでに約1万点が公開されていますが、新しい博物館で資料自体も日々増加していく中ですので、今後も積極的かつ継続的に更新していく方針とか。システムへのデータの登録から公開までとても順調に進行してきたデジタルアーカイブですので、今後もホームページの価値を高めていくことでしょう。